El Ciclo Eruptivo de 1948-49:

© Copyright - www.povi.cl

En cuanto al vigor explosivo, el presente ciclo eruptivo figura históricamente en el primer lugar durante el siglo pasado y desde 1558, en segundo lugar después de la erupción de 1640.

Erupciones violentas constituyen sin lugar a dudas una excepción a lo largo de los últimos 450 años de registro histórico (Petit-Breuilh, M.E., 1993). Sin embargo, no se puede descartar la repetición de un fenómeno similar, o incluso mayor, en un futuro cercano.

INTRODUCCIÓN

FUENTE: Prof. Dr. Lorenzo Casertano (Observatorio Vesubiano de Nápoles, Italia), Actividad del Volcán Villarrica en el curso de este siglo (I), Universidad de Chile, boletín n° 40-julio de 1963.

MORFOLOGÍA DEL CRÁTER PREVIO AL CICLO ERUPTIVO

Figura 1. Corte esquemático del cráter de acuerdo a observaciones directas del profesor Acevedo (Colegio Universitario de Temuco) unos años antes del ciclo eruptivo 1948-49.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL CICLO ERUPTIVO

La erupción que vamos a considerar se desarrolló en distintas fases, de las cuales, sin embargo, no se pueden fijar con toda precisión las características, por dos motivos:

a.- no siempre las condiciones meteorológicas permitieron observar los fenómenos que se verificaban en el cráter;

b.- las observaciones que se pudieron realizar no tienen carácter de observaciones científicas.

Sin embargo, nos podemos formar una idea bastante precisa en su conjunto y en sus detalles, ya que existen algunas informaciones periodísticas precisas y fidedignas, que coinciden fundamentalmente con distintos relatos hechos verbalmente por diversas personas, también de alto nivel cultural, que tuvieron la oportunidad de observar directamente las manifestaciones volcánicas.

Desde el mes de abril de 1948 empezó a notarse una intensificación de la actividad del Villarrica. Desde Pucón se alcanzaba a ver, en las noches, en la fumarola del volcán, la presencia de material candente, emitido con frecuencia regular.

En los primeros días de octubre, este material llegaba hasta una altura de unos 300 metros sobre el borde del cráter. Al caer alrededor de éste, había derretido las nieves eternas de la cumbre, la cual se presentaba ahora despejada y gris, en un espacio calculado entre los 500 y 1.000 metros.

Para darse cuenta de la entidad del fenómeno y de sus posibles consecuencias, la noche del 15 de octubre de 1948 el Jefe de la Base Aérea de Maquehue, Com. Alfonso Scheihing, sobrevoló el cráter. Según expresó su acompañante, se podía observar, en el fondo del cráter, "un agitado mar de fuego" que "levanta su oleaje" ... "Con intermitencias de minutos, la masa candente se confunde en una gran ola y, ondulando espesa, revienta en gigantescos borbotones que lanzan sobre las laderas enormes cantidades de lava"..."La inmensa hoguera que, como melena de fuego, cubre la cúspide, permite observar desde el avión los bordes del cráter".

Resulta claro que dentro del cráter se había formado un lago de lava, parecido al que se formó en el cráter del Vesubio durante la erupción de 1929.

Por unos días más continuó observándose, desde Pucón, la emisión rítmica de lava candente.

El 16 de octubre las explosiones se seguían con intervalos de tres a cinco minutos; y el material arrojado iluminaba el cielo en una gran extensión. Dos días después, como consecuencia de una violenta fase explosiva, se produjo una de las peores catástrofes que hayan afectado la zona.

El día 18 de octubre, a las 06.25 horas, se vio una explosión de enormes proporciones, formándose sobre el cráter la característica nube volcánica o "coliflor atómica ", como fue denominada por los testigos. Grandes corrientes de barro bajaron por todos los costados del volcán, llegando, en un espacio de media hora, hasta los pies del Villarrica.

A la primera sucedieron otras explosiones, pero el tiempo nublado no permitió distinguirlas con precisión. Pudo verse otro a las 09.15 horas cuando el volcán lanzó "humo y materias ígneas a gran distancia". A las 11.30, en momentos en que aclaró hacia el volcán, se observó una columna de color blanquecino elevarse por unos mil metros, siendo arrastrada poco después por el viento hacia el Sur.

Alrededor de las 23 horas desde Villarrica pudo observarse que el cráter "proyectaba gigantescas llamaradas que iluminaban el volcán hasta su base". El fenómeno se observó solamente por espacio de pocos minutos, porque las nubes volvieron a cubrir el cono en plena actividad. Ésta fue acabándose paulatinamente pero, al respecto tenemos pocas informaciones. Se sabe que en la madrugada del día 20 se notaron dos aumentos sucesivos en los cauces de los ríos que sirven de desaguadero al volcán: se atribuyeron a un aumento de la actividad del volcán, aunque nada puede decirse con precisión.

En los últimos días de octubre, en cambio, fue posible observar el volcán mostrando la cumbre sin nieve y el cráter resquebrajado y con una ligera emisión de vapor. Al respecto tenemos una foto sacada por la Fuerza Aérea de Chile.

Figura 2. Fotografía aérea de la cima fines de octubre de 1948. Los flujos de lava emitidos durante la primera fase de la erupción labraron profundos surcos en el casquete glaciar. Se estima que en algunos sectores el grosor del hielo supera los 50 metros.

Sobre las consecuencias de la primera explosión, puede decirse que de inmediato se produjo el deshielo de las nieves eternas del cono, formándose aludes en todo el contorno del volcán. Los mayores bajaron en el sector Norte, que comprende la ciudad de Villarrica y Pucón, por los esteros (o ríos) Voipir, Molco, Loncotraro, Correntoso y Turbio, llegando hasta el lago Villarrica. Otra grande bajó por el lado de Coñaripe en el Sur, llegando al lago Calafquén.

Todas las corrientes de barro arrasaron grandes árboles, enormes troncos y bloques de lava hasta los 10-20 m³ de dimensión, destruyendo bosques, viviendas, caminos y cuantas construcciones encontraron a su paso. En sus recorridos abrieron surcos profundos hasta 6 metros y anchos hasta más de 50 metros.

Los ríos salieron de sus cauces, alcanzando, en algunos puntos, un ancho hasta más de 1.500 metros. El nivel del lago Villarrica subió en casi un metro.

Según un informe del agrónomo departamental de Lautaro, los aluviones inundaron en total 304 hectáreas de cereales, 60 de chacras y más o menos 700 de pasto natural y cultivos diversos, dejando el terreno sin su capa vegetal, perdido para la agricultura.

Se perdieron centenares de animales y Carabineros (Policía chilena) registró la muerte de 23 personas y la desaparición de otras 31. Para completar el cuadro de los daños hay que decir que solamente en el fundo "El Pirao", situado en el costado NW del volcán, el número de viviendas destruidas llegó a 18. Fue destruido también el Refugio Andino, ubicado a la cota de unos 1.300 metros en el sector norte.

Considerando que la parte superior del cono volcánico se encontraba sin nieve, debido a la actividad desarrollada anteriormente, la magnitud de los estragos parece confirmar la existencia de un lago de lava dentro del cráter. Éste habría sido vaciado por la explosión, que tuvo lugar a las 06.25 horas del 18 de octubre; el desparramamiento de la lava en todas las direcciones habría derretido la nieve que todavía cubría las zonas bajas del cono, y de aquí las enormes corrientes de barro. Hay que agregar que en el material arrasado se encontraban grandes bloques de nieve no derretida; y que muchos bloques habría que reconocerlos como de lava coeva, ya que presentaban una temperatura muy elevada, manifestada por el hecho de que "humeaban vapor al caer sobre ellos la intensa lluvia". Todo esto hace pensar en que las corrientes de barro se formaron más por grandes cantidades de lava que por el material piroclástico emitido.

Como se indicó anteriormente, a fines de octubre el volcán presentaba sólo una tranquila emisión de vapores, lo que continuó hasta la última década de diciembre, cuando la actividad volvió paulatinamente a aumentar.

El 23 de diciembre de 1948 puede fijarse como la fecha de la reanudación de la crisis eruptiva, pues a las 20.30 horas de ese día se advirtió, a varios metros debajo del cráter, la presencia de "lava ardiente" que avanzaba hacia la zona de Molco y Calafquén. El 29 se apreció que la "corrida de fuego" tenía una extensión de alrededor de 500 metros.

Así estaban las cosas, cuando en las primeras horas de la tarde del día 1 de enero de 1949 estalló otra potentísima fase explosiva.

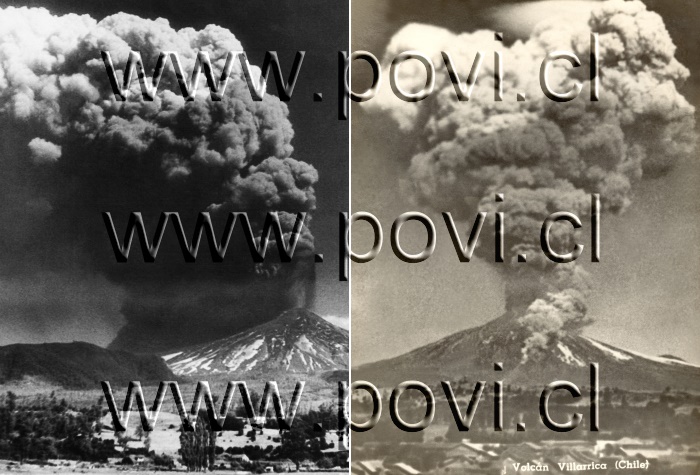

Figura 3. 1 de enero de 1949, pasadas las 16.15 hora local. Izquierda, el Volcán Villarrica visto desde la Península de Pucón. Derecha, vista desde Villarrica. Sobre la cima se proyecta una columna eruptiva hacia el E (sector Palguín). Los lahares han erodado gran parte del casquete glaciar sobre los flancos NE-NW según se desprende de las manchas blancas orientadas radialmente. Una intensa precipitación de piroclastos desde la columna eruptiva afecta los flancos NE-E. Imáges gentileza Mario Alarcón.

Figura 4. Fotografía inédita, captada desde el centro de Pucón. La pluma de gases y cenizas ya no se proyecta verticalmente sobre el cráter, indicado una disminución en el vigor de la erupción. Sobre el flanco oeste (cauce Correntoso) se aprecia la primera evidencia fotográfica de un pequeño flujo pìroclástico o nube ardiente en el volcán Villarrica. La notable pérdida de masa glaciar es evidente. Imagen gentileza Mario Alarcón.

El cráter se había visto, desde las últimas horas de la mañana, coronado en forma constante por una "melena de fuego". A las 16.15, el volcán "bostezó profundamente" y "una culebra zigzagueante de humo blanquecino" ascendió al espacio. En seguida, lanzando el volcán fuertes bocanadas de material de diverso tamaño y color, se formó la clásica "coliflor atómica", que se elevó a una altura de los ocho mil metros. Posteriormente, el material emitido asumió la forma de un "vellón de lana". En las últimas horas de la tarde, "la columna se suavizó convirtiéndose en una cúpula que brillaba como una brasa".

Con la caída del material emitido se formaron otras corrientes de barro, principalmente en el sector sudoeste del volcán (Challupén), pero éstas no adquirieron la magnitud de las del 18 de octubre, así como los daños fueron muy limitados.

Durante los días sucesivos, especialmente en las noches, pudo observarse que la actividad del volcán consistía en la débil emisión de "llamas y vapores", que a ratos parecían desaparecer totalmente. La actividad continuó más o menos en la misma forma hasta las 07.30 horas del 31 de enero de 1949, cuando empezó la última fase de la erupción.

En la madrugada del 31 se habían advertido intensos ruidos subterráneos, que pusieron en alarma a toda la región. A la hora indicada, se observó el estallido de otra fase explosiva, bastante similar a la del 1 de enero. En la actual pudo notarse la emisión casi contemporánea de "lava hirviente", que se desplazaba hacia las laderas del volcán por los cauces naturales.

Se permite el uso, distribución y copia de archivos, imágenes y fotos existentes en esta publicación, siempre que se citen las fuente de origen (www.povi.cl) y que sean utilizadas para fines de difusión, enseñanza e investigación científica sin fines de lucro.

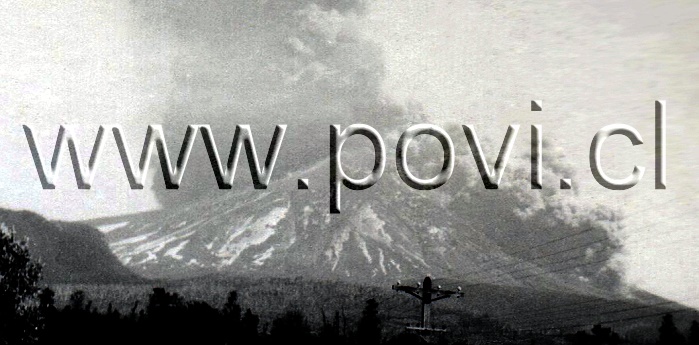

Figura 6. 31 de enero 1949. Vista aérea del segmento superior del volcán durante la 3º erupción paroxismal del ciclo. Sobre la cima se aprecia una fuente de lava (color oscuro) muy líquida de unos 200 metros de altura. Los flancos, en parte todavía glaciados, muestran numerosas fisuras radiales profundas desde donde escapan nubes de vapor de agua, gases y cenizas.

La fase explosiva continuó por espacio de unas cinco horas, llegando a su máxima intensidad alrededor de las 10 horas.

Las corrientes de barro que se formaron en esta oportunidad pueden compararse por su magnitud, a las del 18 de octubre. El río Turbio (al oriente de Pucón) tuvo muchos desbordes en su curso superior, arrasando galpones y casas. El río Voipir (base W del volcán) inundó centenas de hectáreas de terreno, arrasando también casas y construcciones varias. El río Huincacara inundó muchos terrenos, destruyendo, entre otras cosas, el puente situado casi en la desembocadura del lago Villarrica, a unos 15 kms. al oriente de la ciudad de Villarrica.

La única diferencia que se puede hacer con las corrientes de barro del 18 de octubre, es que el material transportado por éstas era de tamaño más grande: en la corriente del 31 de enero no se notaban grandes árboles, ni bloques de lava del tamaño indicado por las otras avalanchas.

En la noche del 31 de enero continuó viéndose la emisión de lava; y así en las sucesivas, hasta la del 3 de febrero, cuando desde Villarrica y Pucón se podía observar "el rebalse de líquido rojo desde el cráter". Desde el día 4 no se vio ninguna otra manifestación del volcán. La fase efusiva de los primeros días de febrero formó la gran corriente de lava, que bajando por el lado NW llegó, en cuatro días, hasta el fundo "El Pirao", con un recorrido total de unos diez kilómetros. El ancho medio de la corriente puede estimarse en unos 60 metros y la altura, en la parte final, de unos 15 metros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CICLO ERUPTIVO

Como puede apreciarse a través de la sola descripción de la erupción, en ésta cabe destacar las siguientes características:

A.- todas las manifestaciones se desarrollaron por el cráter central, aun cuando en las fases explosivas más violentas

la parte superior del cono se presentó fracturada;

B.- las fases explosivas y efusivas se sucedieron y se sobrepusieron continua e irregularmente;

C.- cada grupo de estas fases fue separado del otro por emisión tranquila de vapores y expulsión de escorias de lava.

Figura 7. La comparación entre ambas imágenes deja en evidencia el impacto que causó el ciclo eruptivo en la masa glaciar. La violenta fusión del hielo genera una avalancha volcánica, impulsada por la gravedad, conocida como lahar y que constituye el principal peligro en el volcán Villarrica. Experimentos realizados en Islandia establecieron que 1 volumen de lava incandescente es capaz de licuar un equivalente de hasta 12 volúmenes de hielo. Imagen superior gentileza Mario Alarcón.

Figura 5. Fotografía inédita. Importante testimonio de la interacción glacio-volcánica en la base del volcán Villarrica en el año 1949. La pared vertical de hielo y nieve, de unos 6 metros de altura, corresponde a un canal labrado por los lahares generados durante las dos primeras erupciones explosivas. Fue tal la violencia de los lahares, que algunos bloques de hielo de varios metros cúbicos fueron depositados en zonas distales. Incluso, testigos relatan haber observado numerosos iceberg flotando en las aguas del río Toltén (fuente: familia Rüth, Villarrica). Imagen gentileza Mario Alarcón.